AIの戦略的な活用/FP&Aの実践と人材~2025年6月4日開催「Executive Round Table」レポート

Executive Round Table 開催レポート

2025年6月4日、ブラックライン株式会社はCFOや経理財務の部門長の方々を対象としたラウンドテーブルを開催しました。本レポートではイベントの概要と各プログラムのサマリをご紹介します。

イベント概要

今回で7回目となるラウンドテーブルでは、以下のアジェンダで「AIの戦略的な活用」と「FP&Aの実践と人材」について、事例の紹介とディスカッションが行われました。

- 開会のあいさつ:ブラックライン株式会社 代表取締役社長 宮﨑盛光

- 最新SAP情報:SAPジャパン株式会社 代表取締役 常務執行役員CFO 大倉裕史 氏

- パネルディスカッション

モデレーター:

一般社団法人日本CFO協会/一般社団法人日本CHRO協会 シニア・エグゼクティブ 日置圭介 氏

パネリスト:

J.フロント リテイリング株式会社 前執行役員常務 若林勇人 氏

日本電気株式会社 Corporate SVP FP&A部門長 兼 グローバルファイナンス長 青山朝子 氏 - テーブルディスカッション&発表

- 懇親会(ネットワーキング)

冒頭のブラックライン社長の宮﨑の挨拶の後、最初のプログラムでは大倉氏より、SAP社のAIを中心とした経営戦略の最新情報と、SAP社自身がAIを活用してFP&Aの変革をどう実践しているかについて、ご紹介いただきました。

続くプログラムのパネルディスカッションでは、若林氏からはJ.フロント リテイリング社の財務部門の機能構成の変化と役割の変遷について、青山氏からはNEC社のFP&A BP(ビジネスパートナー)改革の現在地点についてご紹介いただき、その後、モデレーターの日置氏が提示した「お題」に対して、若林氏と青山氏が改革の現場での実情を取り入れながら、それぞれの思うところを語るというスタイルで進められました。

3つめのプログラムのテーブルディスカッションでは「FP&A人材に求められる素養とは」をテーマに、各テーブルでは業種業態の垣根を越えた経理財務の幹部どうしの活発な議論が交わされ、後半ではディスカッションの内容について発表いただきました。

SAP最新情報ーSAP 戦略アップデートとFP&A変革実践事例アップデート

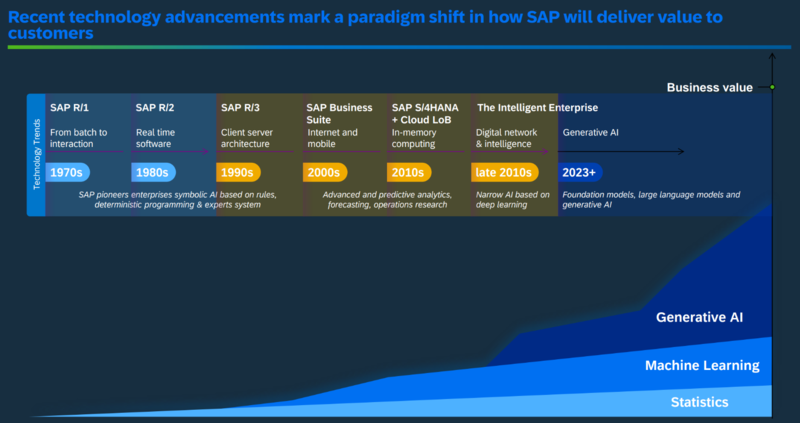

大倉氏の講演では、はじめに2025年5月に開催されたSAP社最大の年次イベントであるSAP Sapphire Orlando in 2025で発表されたSAP社の新しい戦略が紹介されました。

SAP戦略アップデート

不確実性が極まる世界で活動を続けるお客様のレジリエンスを高めるために、AIを最大限活用する必要があります。そのために重要なのは「データ」。SAPの新しい戦略ではアプリケーション・データ・AIの連動させることでAIの力を最大化し、これら3つをまとめて”Suite-as-a-Service” として提案することが紹介されました。

FP&A変革実践事例アップデート

つづいて、SAP社のオペレーションモデル変革の経緯と成果、グローバルの経営管理体系の変化とデータの利活用について紹介があり、AIを活用したグループ業績の着地予測について、その要素や活用する上でのポイントなどを実際の画面を用いて説明していただきました。また、生成AIに関しては、SAP社においても生成AIをどう経営戦略やオペレーションに活かすかは、ユースケースについて現在進行形で取組んでいる段階であり、グループのCFO組織のメンバーもそのアイディア出しに参画しているとのことで、そのアイディアに基づいた生成AIのFP&Aでの活用実践例がデモンストレーション画面を用いて紹介されました。

SAP社は最新のテクノロジーを活用した経営管理プロセスにおいて、常にトップランナーでありますが、そのSAP社においても生成AIの利活用は緒に就いた段階という印象も受けました。しかし、着実に形を成しつつあり、今後の進化と、その成果のお客様への還元(Deliver value to customers)を期待させる内容でした。

パネルディスカッション:FP&Aの実践例とFP&Aが機能するための要件について

J. フロント リテイリング社の実践例

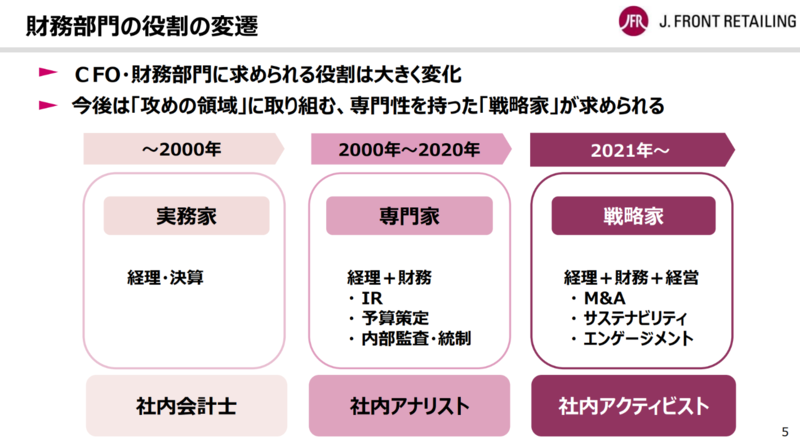

J.フロント リテイリングは2010年代半ばまでは百貨店中心のビジネスを展開していましたが、その後、パルコを加えたテナントビジネス、さらには不動産事業などの非小売事業の展開と、事業ポートフォリオを変革し、経理財務の観点では非小売事業の収益管理を強化するためにROICを採用しています。

今回のテーマのFP&Aに関して、現在、財務部門の約2割がBP(ビジネスパートナー≒FP&A)として業務を行っていますが、今後は、AI等のテクノロジーを活用して制度会計などの経理業務の効率化を進め、BP機能を強化し、さらなる企業価値向上につなげたいというのが、若林氏が考えているところです。

下図は経理財務部門の役割の変遷をまとめたものですが、これまでの守り中心から攻めの領域(戦略立案&遂行、投資家対応)に対する要請が高まる様子を、社内会計士(実務家)から社内アナリスト(専門家)へ、そして現在は社内アクティビスト(戦略家)が求められている、と表現しています。

最後に、「経営トップに対して、言いにくいことも遠慮なく言わなければいけないのがCFOであり、CFOがその役割を果たすためにサポートするのがFP&A」と、若林氏が考えるFP&Aと戦略的CFOの関係が提示され、「ぜひ、みなさんの考えもお聞きしたい」と参加者への問いかけがありました。

NEC社の実践例

青山氏には、昨年3月にもブラックラインのイベント(※1)に登壇いただいており、NEC社のFP&A機能について「この1年で少し進化したところと、悩みが深まったところ」が紹介されました。

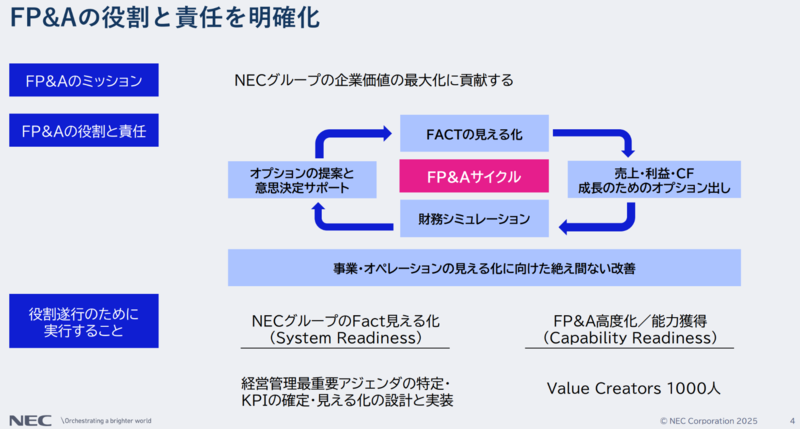

NEC社のFP&A機能

NEC社のFP&Aは、戦略的でかつ個別事業に寄りそうBP(ビジネスパートナー)としての役割を担い、BU(ビジネスユニット)の中にあった事業計画部門からの人材と、同じくBU内に配置されている経理部門からの人材の混成チームで構成されています。FP&Aの究極の役割は企業価値の最大化に貢献することですが、日々の業務の中では企業価値最大化への貢献は実感しづらく、 FP&Aは何をやるべきチームなのかを再定義する必要があるという新しい悩みが出てきました。そこで、下図のようにFP&Aの役割と責任を明確にしました。

まずはFACTの見える化、次に課題解決、成長のためのオプションの提示、そして、どのオプションがベストかを検討するための財務シミュレーション、最後に事業リーダーへのベストなオプションの提案。事業価値の最大化に貢献するためにこのサイクルを廻す必要がありますが、現時点ではここに膨大な手作業が存在しており、このプロセスの絶え間ない改善も重要な役割の1つとなっています。

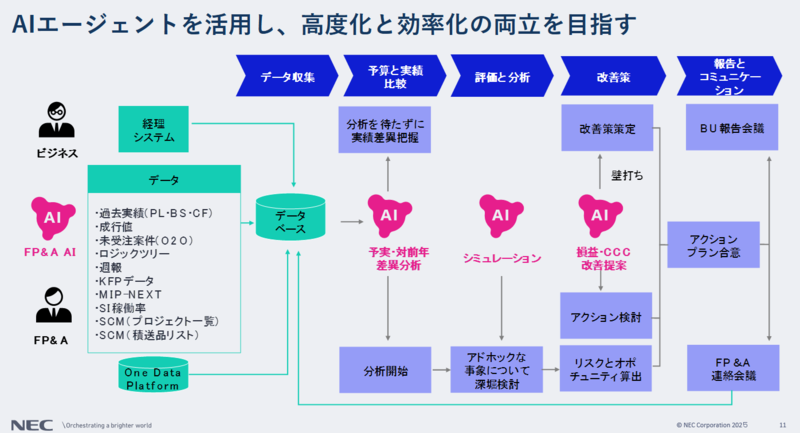

AIの活用

FP&Aサイクルの中で、AIをどう活用するかは大きなテーマです。下図はAIエージェントを活用した業績管理のプロセスですが、NEC社では、自社のFP&A改革をビジネスとしてお客様の企業価値向上の提案につなげることも考えています。

この業績管理プロセスでのAI活用には一定の成果はありましたが、まだ十分とは言えません。今後、AIを成長させるためには壁打ち(※2)が重要だと考えており、FP&Aプロセスを効率化と高度化を実現すべく、注力しているところです。

※1:詳細はこちらのブログをご覧ください。

※2:生成AIの成長における「壁打ち」とは、生成AIモデルがその能力を向上させるために、ユーザーや開発者との間で反復的なフィードバックループを回すプロセスを指し、人間がアイディアを練る際に、他の人と議論したり、意見をぶつけ合ったりする「壁打ち」の概念と非常に似ています(Google Gemini)。

あらためて、FP&Aとは

パネリストのお二人の話を受けて、モデレーターの日置氏からはFP&Aの役目や現状について、下記のようなコメントがありました。

- FP&AやBPの使命はビジネスを勝たせることだと思う

- 会社によってFP&Aの役割や範囲が様々ある中で、若林氏のアナリストからアクティビストへという話にあったように、高度な分析に留まらずに動的なFP&Aをどう作っていくかが課題

- 御座敷がかかってこそFP&A ー困ったから呼ばれる(課題解決)のではなく、こんなことやりたいんだけど一緒に考えてよ(課題解決+価値創造)と言われてこそ、本物のFP&A

- そのためには、FP&Aが経営の中で登場する場面をどう設計するかが重要になってくる

- そういう状況において、FP&Aの真価は「つなぐ」こと。社内外のアクター、時間軸(例.中計と予算)、構想(投資)と行動(結果)、財務(定量)と非財務(定性)、など

ディスカッションテーマ①:FP&Aが機能するための環境要件とは

若林氏:

まず、FP&Aがどういう機能を果たすのかを定義し、共有する。その上で、FP&Aを機能させるために、過去から現在までの集計は徹底してデジタル化し、これから先のことを考える部分に注力できる環境を作る必要がある。

日置氏:

そうするとFP&Aはビジネスの現場に出向くことが必要になってくる。

若林氏:

現場を知ることは一番大事だが、加えてマクロ的な視点で社外を含めた経営環境を知ることも大事。

青山氏:

FP&Aチームのメンバーは、これまで事業リーダーに過去の実績と分析を提供していた。今まではそれで重宝がられたが、AIの登場によってその価値は下がっている。この事業にはこの先どんなチャレンジがあるか、そのためにどんな手を打つか、将来にフォーカスした部分でどこまで提案ができるかがポイントになってくる。

日置氏:

経営プロセスで言うと、報告や原因分析は機械に任せて、ヒトは未来にフォーカスしたプランニングの領域にシフトするということか。

青山氏:

その通りだが、悩ましいところもある。チーム立上げ当初は実績分析のところだけで山のように手作業とExcel処理があって、この部分の効率化はどんどん進んだ。しかし、効率化の次の高度化で「高度化とは何か?」となり、今は、どんなところに着目し、どんな分析をすれば高度化と言えるのかといった細かい部分まで定義している。

ディスカッションテーマ②:FP&Aが機能するための人材要件とは

若林氏:

材料(現状分析データ)をもとに自分の仮説を持てる人。AIによる分析と自分の仮説をもとに複数のシナリオを描ける人(創造性)。さらに、描いたシナリオの中でどれを選ぶか、その判断力も必要。これはIRの場面でも必要な力。

日置氏:

データのウェイトが大きい短期の時間軸ではITに負けそうな気がするが、幅が広がる中長期的な軸では人が強みを発揮できる。

青山氏:

AIはヒストリカルなデータとそこにある情報に基づいて予測しているが、そのAIが予測したシナリオの中に、変化がありそうなところがあると思う。その変化点に気づいて、先に手を打つのがヒトの役割。そして、その変化点に気づくためには仮説を持つことが大事。

日置氏:

変化点に気づくというのは、自分の仮説と比べての違和感を持つことで、仮説がないとそれがない。

日置氏:

テクノロジーはうまく使えば補完関係になるが、下手をすると代替関係になってしまう。補完関係になるようにテクノロジーを使いこなせるような人材になるにはどうすればよいか。それもFP&A人材に必要な素養だと思う。

テーブルディスカッションとネットワーキング

パネルディスカッションが終わった後は、「FP&A人材に求められる素養」をテーマに、それぞれのテーブル(5~7名)ごとに活発な議論が交わされ、後半では各テーブルのディスカッションの内容について発表がありました。

最後のプロブラムの懇親会では、お客様どうしが積極的に名刺交換や意見交換を行い、アンケートでは「FP&A導入企業の情報を色々得て、学ぶことができた」「業種は異なっても皆さん同じ問題を抱え、取り組んでおられる状況を共有できた」「自社の立ち位置を確認できた」など、本イベントを通じて、参加された方が有意義な時間を過ごすことができたことがうかがえるコメントを多くいただきました。

SAP社の講演内容もパネルディスカッションの内容も非常に貴重で有意義なものでしたが、パネルディスカッション後のお客様どうしの交流も非常に価値のあるプログラムであると、毎回、参加者の方から高い評価をいただいています。

ブラックラインは今後も、経理財務部門の高度化と人材価値の最大化をご支援するために、製品の提供だけでなく、今回のような企業や業界の垣根を越えたネットワークづくりを促進する場を企画して参ります。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。また、当日の円滑な運営をサポートしていただいたホテルのスタッフのみなさま、ありがとうございました。