BlackLine Summit2025―CFO組織の未来と挑戦とAIの融合

「BlackLine Summit2025」レポート#5

パネルディスカッション「CFO組織の未来と挑戦とAIの融合」

2025年2月28日(金)、ブラックライン株式会社主催による「BlackLine Summit 2025」が東京ミッドタウンで開催されました。会場には多くの企業のCFOをはじめ、経理財務の業務に関わる方々にお越しいただきました。

今回のレポートでは、ANAホールディングル株式会社グループCFOの中堀公博氏、早稲田大学商学学術院教授のスズキトモ氏、日本CFO協会/CHRO協会シニア・エグゼクティブの日置圭介氏によるパネルディスカッションの内容を紹介します。

「BlackLine Summit 2025」の最後に行われたパネルディスカッションでは、はじめにANAグループの人材重視の取組みやAIの活用状況などの紹介があり、その取組み内容に関するディスカッションの後、スズキ氏の特別講演の内容への会場のみなさまからの質問に対する回答やコメントという形式で進められました。

パネルディスカッション「CFO組織の未来と挑戦とAIの融合」

登壇者(右から):

- ANAホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 グループCFO 中堀 公博 氏(パネリスト)

- 早稲田大学商学学術院 教授/オックスフォード大学博士・元主任教授 スズキ トモ 氏(パネリスト)

- 一般社団法人日本CFO協会・一般社団法人日本CHRO協会 シニア・エグゼクティブ 日置 圭介 氏(モデレーター)

ANAグループの取組み(※)

はじめに中堀氏の自己紹介の後、ANAグループの概要、そして経営スタンスや取組みについて説明がありました。

はじめに中堀氏の自己紹介の後、ANAグループの概要、そして経営スタンスや取組みについて説明がありました。

1. 資本コストや株価を意識した経営

一見、スズキトモ氏の特別講演内容に反するように思われますが、イベントの数日前の「最新鋭リージョナルジェットを含む77機の航空機発注」というニュースにあるように、ANAグループでは航空機の更新などで定期的に大きな事業投資が必要で、エクイティファイナンスは重要な資金調達手段のひとつであり、株価を意識した経営は大切です。

2. 非財務資本に関わる取組みを強化

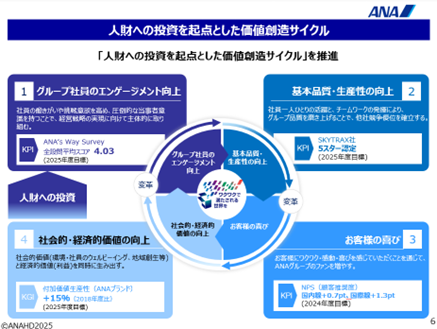

非財務資本をどう活用するか、非財務資本への投資をいかに財務価値の向上につなげるか、この点において、対投資家という視点だけではなく、社員のエンゲージメントの観点からも、社員がどのような活動をすれば企業価値の向上につながるのか、納得性の高いストーリーづくりと定量化に取組んでいるとの説明がありました。

3. 人財への投資を起点とした価値創造サイクル

「人財には惜しみない投資をする(社長)」「圧倒的な当事者意識こそが企業の成長に向けた原動力」「社会的価値・経済的価値の向上に社員のウェルビーイングを含める」など、すべてのステークホルダーを意識する中での従業員第一の姿勢を力強くコメントされていました。

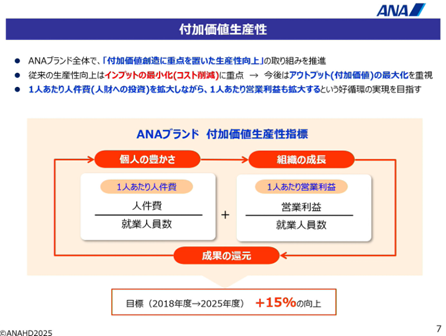

4. 付加価値生産性指標

ANAグループでは、付加価値生産性指標というKPIを設定し、利益だけでなく従業員への分配を含めた“付加価値”を高めることに労使ともに共通して取組んでおり、経理財務部門では、お金の配分において経済的価値でないところにも目配せしながら適切に配分できるよう、日々悩みながら取組まれています。

※ANAグループの取組みの詳細については「統合報告書2024」をご覧ください

ANAグループの取組みに関するディスカッション

スズキ氏:

今、関西経済連合会ではコーポレートガバナンスコードの改訂に挑戦しておりステークホルダーの順位の一番を「株主」ではなく「従業員」にしようとしています。ANAグループでは、ステークホルダーの中での順番をどう考えていますか。

中堀氏:

2023年に改訂した経営ビジョン中の副題の中で「社員、お客様、社会の可能性を広げる」と、社員を最初に掲げています。特に優劣はありませんが、社員のパフォーマンスがいかに上がるようにするか、ここを整えることが、最終的にはお客様や株主を含めた社会に対する価値の最大化につながると考えています。

スズキ氏:

その点についての投資家の反応はいかがでしたか。

中堀氏:

後押しをする声は少なくありません。非財務の取組みが財務価値の向上につながるストーリーづくりは必要ですが、順番として、今は配当よりも競争力の源泉である人的資本への取組みをしっかりと進めて欲しいという、ありがたい言葉をいただいています。

日置氏:

株主との良いリレーションがとれていないと、そこまでは言い切れないと思います。

中堀氏:

IRやSRの中でANAグループの考え方をしっかり説明しています。ただ、定量化は常に求められます。人的資本の取組みがどう財務価値につながるのか、相関関係までは提示できるようにはなっているので、今後は定性面だけではなく、定量的な部分も含めてステークホルダーとの対話を進めていきたいと考えています。

スズキ氏:

スズキ氏:

その点は、まさに自分の今の仕事に直結するところです。

ここで会場のみなさんに情報共有したいことがあります。今、付加価値の適正分配経営を標榜して上場しようとしている企業があります。で、その会社が上場申請にあたって、いくら人的投資をして、いくらのアウトプットがあるのかというヒアリングで相談を受けているのですが、これから上場するような会社に定量的な関係について答えられるわけないので「無理です」と回答すればいいとアドバイスしました。そして、実際に無理だと答えたら、証券取引所からはこんな返事が返ってきたそうです。「そうだよね。」

この話で共有したいのは、我々の普通の感覚をきちんと伝えれば、向こうもそれを受取ってくれると感じたということです。我々は怖がり過ぎているのかしれません。向こうが示すモデルにあわせて定量的に情報を出さないと株価が下がるとか。

もしかしたら一時的に少し下がるかもしれません。しかし、学者が作ったようなモデルの世界と実際の企業経営の世界は違います。経営は方針です。信じて、実際にやるということで、そこに先見的な数字があるはずない、「これをやりたい」と人をリードするのが経営だと思います。ANAグループも恐らくそうだと思います。「社員を大切にする」という方針があって、今はまだ、それが財務価値につながることを投資家に示す定量的なデータがそろっているわけではないが、長期的には見せていかないといけない。そのあたりを上手にハンドリングすることが求められているんだと思います。

我々は、投資家が数字を求めると、とにかくその数字に応えるということに、短期的にとらわれ過ぎているのはないでしょうか。

日置氏:

ANAグループのように企業としての意志を明確にすることが大きなポイントで、それを投資家にしっかりと示しているのが素晴らしいところだと思います。

とはいえ、人的資本への投資と言っても何をやっていいのかわからい人も少なくありません。その点、ANAグループは「人への投資」で実際どんなことをやっているのか、どんなところを意識して取組んでいるのでしょうか。

中堀氏:

「投資」といってもお金をかけるだけではなく、時間もかけています。(具体例として)KPIをいくつか設定している中で、当事者意識をもって業務にあたるという点では「仕事のやりがいや働きがい」に関わるスコアがどうであるか、「ANAグループで働くことに誇りを持てているか」など、従業員サーベイの中でエンゲージメントに関するいくつかの項目において、そのポイントを上げるために何をすればよいのか、人事部門だけではなく経営層も含めて従業員との対話に多くの時間を割くようにしています。この対話も、1回あたりの参加人数を絞って、対話の質を高めることにも注力しています。

日置氏:

それは従業員とってもうれしい取組みだと思います。いかに従業員に、我が社で良い時間を過ごしてもらうかという気持ちが大事で、テクノロジーなども活用して、気持ちよく、しっかりと仕事ができる環境整備も大事だと感じました。

人材育成のフレームワークでAMO理論(※)というのがあって、人事関係の方と話をするとAやMが話の中心になりがちですが、実はO(Opportunity)がとても重要です。いくら能力を高めてインセンティブを高めても、それを発揮できる機会がなければ意味がありません。その点、ANAグループが機会づくりも含めて積極的に取り組まれているように感じました。

※Ability(能力)×Motivation(動機)×Opportunity(機会)=Performance(結果)

スズキ氏:

今、AIを使って従業員に幸せになってもらうことを考える人が、たくさん活躍しています。従業員に投資をして、それによってモチベーションと機会がどれくらい増えて、それがどれくらい利益につながっているか、それをテクノロジーで計算できるような世界が実現しつつあります。ほんとにテクノロジーの進化の早さは目を見張るものがあります。今はまだ定量化難しくても、今後はしっかりモニタリングできるようになるのではないかと思います。

日置氏:

まずは相関関係から始まって、いずれは因果関係を。

中堀氏:

ANAグループも相関関係については立証できるようになったので、因果関係について引き続きチャレンジしたいと考えています。

スズキ トモ氏の特別講演の内容に関する質疑応答

※スズキ トモ氏の特別講演についてはこちらからご覧ください

Q1:

R&Dやデジタル技術を活用した業務改革への投資が伸びないことの1番の原因は、資金ではなく、社員の繁忙・人手不足にあると考えています。日本企業全体で、そのような傾向はありませんか?

スズキ氏:

一番正しくて、一番つまらない答えは「ケースバイケース」。

成熟経済社会の特徴に物質的満足の高さによる挑戦意欲の減退があります。そんな国ではR&Dで新しいことにチャレンジしようという意識は、そうでない国と比べると1/10くらいに感じます。だからといって、投資をしないで株主還元でROEやPBRを高めることは“経営”とは呼べません。お金を積極的に使って次の成長に結びつけることが、本当の“経営”だと考えます。

中堀氏:

ANAグループでは社員の提案制度があり、社員がやりがいをもって何かをやりたいと思える風土の醸成に努めています。仕事の忙しさは制約にはなりますが、自分でやろうという意志を持った人を会社が後押しすることも大事だと思います。

日置氏:

個別の企業だけで社員の繁忙を解消しようとすると難しいかもしれません。それぞれの会社に繁閑があり、産業再編とまでは言いませんが、企業や業界の枠を超えて考えてみるのもいいかもしれません。

スズキ氏:

四半期報告の廃止の現場の繁忙への影響についての調査で、平均で3割ぐらい楽になったというアンケート結果が出ています。ここで重要なのが、その3割を予算化して、その3割で何をするか決まっている企業と、そうでない企業とでパフォーマンスに大きな違いが出てくるということです。

Q2:

ワニの口グラフで、負債調達(劣後債)を考慮していないのは、どのような考えからでしょうか?

スズキ氏:

グラフを作った目的が、株式市場において株主がどう行動して、それに対して取締役がどう行動しているかを調べ、疑問するためのもので、主に株主を対象にしていたので負債を含めませんでした。それから、ゼロ金利が長く続いいたので、負債ではあまりお金が流出していないということもありました。この点に関しては、今後は見直しが必要かもしれません。

Q3:

付加価値を最大化しつつ、利益は配当に必要な最低限に抑え、残りを各ステークホルダーに還元するとした場合、利益剰余金は蓄積されないことになりますが、リスクや投資に備える内部留保の必要性をどう考えていますか?

スズキ氏:

少し誤解があるようです。付加価値分配計算書の中には内部留保の項目も設けており、私も内部留保はとても大事だと考えています。ただし、内部留保の誤った取り崩し方はぜひ避けていただきたい。

Q4:

時価総額を超える不動産を保有するような企業は、買収リスクを考えると株価を気にしない経営は相当難しいように感じます。そうした企業で、株価下落を気にせず付加価値分配経営を進めるのは非常に難しいと思いますが、他社での成功事例などありますか。

スズキ氏:

この質問にはいくつかポイントがありますが、2つのポイントについて説明します。

1つは、株価は下がってもいいと思います。買収懸念が相当強いとか、エクイティファイナンスがあるとか、そういう例外的な事情がないのであれば、株価を気にする必要はありません。それに、株価が高いと配当圧力も高くなってしまいます。

2つめは、株価はそんなに簡単には下がりません。自社株買いも組み合わせて、適時・適切に株価を意識した経営を遂行できます。そして、その株を従業員株式実現制度を利用して還元すれば、資金の流出もありません。投資家に経営方針をきちんと伝えれば、株価は簡単には下がらない、もちろんケースバイケースではありますが、私はそう信じたいですし、ユニリーバ―のようなモデルケースも存在します。。

中堀氏:

ANAグループの場合は航空機の定期的な更新が必要なので事業規模が一定でも投資が必要です。さらに幸いなことに成長の余地もあるので、買収リスクはありませんが、資金調達を柔軟に行う環境は常に整えておきたいので、株価を意識した経営はせざるを得ません。

Q5:

上場会社の非上場完全子会社での実践例等あったら教えていただきたい。

スズキ氏:

研究室への問い合わせの3~4割くらいが非上場会社です。なぜなら、非上場会社は付加価値の適正分配経営を実践し、対外的に謳うことで、上場会社に負けないよう、人が集まることを期待しているからです。それこそ私がやりたいことで、早稲田大学の学生を対象にした実験でも、学生が就職する企業を選択する際の適正分配経営の影響が明らかになっています。

日置氏:

この質問の背景に、人的資本への投資はグループの本社だけの話で子会社は関係ない話という懸念があるのではないかと思います。

中堀氏:

その点、ANAグループではグループ会社も含めて成果を等しくシェアしています。例えば、社員持株制度も同様の仕組みをグループ会社の中で運用しており、中期経営計画のインセンティブとして、グループ会社のみなさんに株式を付与しています。

Q6:

①株式報酬スキームを未上場スタートアップで実施する場合の留意点

②丸一鋼管様のドラスチックな制度への先生によるアドバイザリーの有無

スズキ氏:

株式を譲渡制限付きにしないと、上場したとたんに人材が流出するリスクがあります。

今では何度も通っていろいろとお話させていただいますが、制度の導入に際してはほとんど関与していません。海外の投資家から人材不足を解消する手段としてアドバイスされ、コンサルティング会社に頼らずに、ご自身で勉強して制度を導入されています。自分の会社のために一所懸命考えたスキームであることが大切だと思います。外部の力を借りたら、おそらく株式報酬の額はもっと常識的な額に抑えられていたと思いますが、それでは効果は薄く、社員に変化は現れないと思います。

以上でパネルディスカッションは終了し、最後に「この国を若い人が希望を持てる国にしたい。そのために、ANAグループも頑張りたい」という中堀氏の言葉と、会場にいるスズキ氏の研究室の学生の紹介をもって、本イベントの締めくくりとなりました。

最後まで講演をお聞きいただいた会場のみなさま、パネリストの中堀様、スズキ様、モデレーターの日置様、研究室の学生のみなさま、ありがとうございました。